「君は、この世界を、どう生きる?」

忘れかけていた問いが、心に刺さった。

映画『君たちはどう生きるか』が終わったあとの、静寂。

まるで夢から醒めたように、映画館を出た。だけど、頭から離れないのは“あの石”の意味。そして…コペル君のまなざし。

私たちは、何を見せられたのか。何を問われたのか。

原作との違いをたどるとき、この物語の本当の問いが見えてくる──。

この記事を読むとわかること

- 映画と原作の登場人物や世界観の違い

- “石”に込められた象徴と選択の意味

- 宮崎駿がタイトルに託した哲学的意図

「コペル君」と「眞人」──ふたりの少年が背負ったもの

夜明け前、少年は目を覚ました。

そこには父も母もいない。ただ、壊れた世界と一つの“石”があるだけだった。

それは、原作『君たちはどう生きるか』では描かれなかった、新たな物語の始まりだった──。

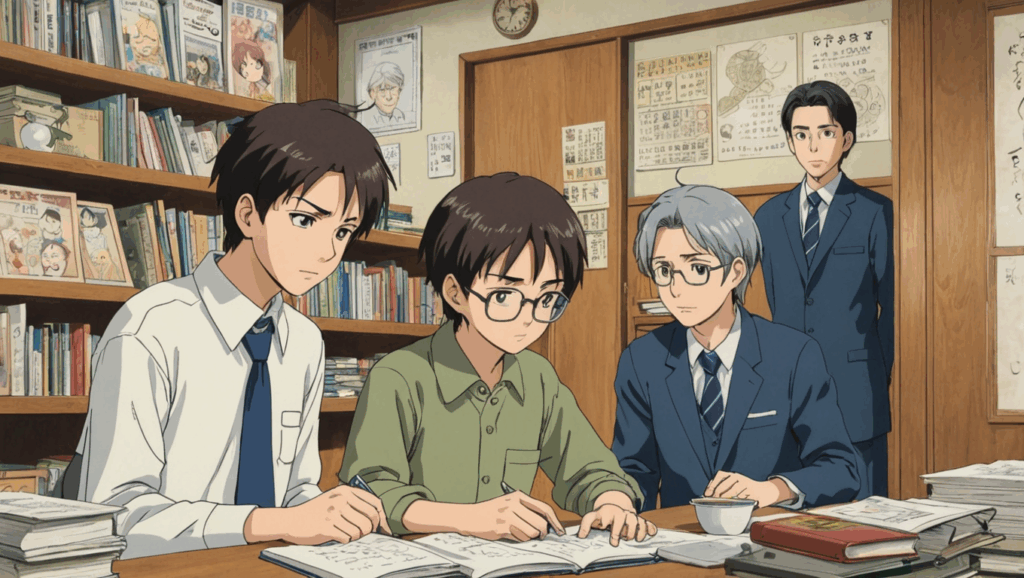

原作の「コペル君」──知的好奇心に満ちた少年の成長

1937年に吉野源三郎が書き上げた原作『君たちはどう生きるか』では、主人公は「本田潤一」、通称コペル君として登場します。

好奇心旺盛で観察眼に優れた中学生である彼は、日々の出来事を叔父さんに報告し、その返答として受け取るノートによって「どう生きるか」を学んでいきます。

この作品の本質は“哲学的対話”と“内省”にあります。

コペル君は決してスーパーヒーローではなく、ありふれた環境で日常の中から真理を探す少年として描かれていました。

映画の「眞人」──喪失と暴力を経験する少年

一方、宮崎駿監督が2023年に描いた映画『君たちはどう生きるか』の主人公は、「眞人(まひと)」という名の少年です。

この名前の選定には明確な意図があります。“真実の人=眞人”という意味が込められており、コペル君のように“問いを学ぶ”存在から、“問いに立ち向かう”存在へとシフトさせたのです。

母を戦火で失い、父との距離に悩み、異世界で大叔父という絶対者と対峙する──。

眞人は「知識」よりも「選択」に迫られる過酷な物語を歩むのです。

なぜ「眞人」という新たな少年が必要だったのか?

宮崎駿はインタビューでこう語っています。

「もう“問いかけ”だけでは若者に届かない。“引き継ぐか、壊すか”を選ばせなければならない時代に来ている」

つまり、眞人は“受け身の哲学者”ではなく、“能動的な意志の継承者”として描かれているのです。

コペル君が「自分を知る」物語ならば、眞人は「世界を引き受ける」物語。

この根本的な変化こそが、「名前」が変わった本当の理由だと私は感じました。

ふたりの少年の“背負ったもの”──その違いが問いかける

最終的に、コペル君が抱えたのは「自分とは何か?」という内面の問題でした。

しかし眞人が対峙したのは、「壊れかけた世界をどう再生するか?」という外の問題でした。

その差が“君たちはどう生きるか”という問いに、別の次元の重みを与えたのです。

眞人という新たな少年を通して、私たち観客もまた、選択を迫られているのです。

原作『君たちはどう生きるか』──その核心とは?

舞台は、戦前の東京。

主人公は、知的好奇心にあふれる中学生・本田潤一。通称「コペル君」。

彼の目に映る世界は、大人たちが気づかない“矛盾”と“問い”に満ちていた──。

ノートを通して交わされる、コペル君と叔父さんの“静かな対話”

『君たちはどう生きるか』の原作は、哲学的な小説であり、教育書でもあるという独自の構造を持っています。

物語は、少年が日常で感じた疑問を叔父さんに報告し、それに対して叔父さんが「ノート」で応答するという形式で進みます。

コペル君は世界に問いを投げかけ、叔父さんは知の光でそれに応える。

このノートには、社会の仕組み、人間関係の倫理、勇気や卑怯、貧富の格差といった、生きるうえで避けられないテーマが散りばめられています。

“哲学”と“倫理”を子どもに伝えるための構造的工夫

吉野源三郎は、読者が子どもであることを想定して、難解な用語や抽象的な概念をすべて「コペル君の経験」へと翻訳しました。

たとえば、友人を裏切る場面で感じる“うしろめたさ”や、貧しい同級生に対して感じる“心の波”を描きながら、それが「倫理」や「社会構造」につながっていることを自然と理解できるようになっています。

これはまさに、“子どもに哲学を届ける”という挑戦でした。

「自分の頭で考える」ことを促す“仕掛け”

叔父さんのノートは、決して“答え”を教えるものではありません。

むしろ、コペル君自身が悩み、立ち止まり、考え直すことを促す言葉ばかりです。

その代表的な問いが、この一節です。

「君たちは、どう生きるか?」

この一文は、読者自身への問いかけでもあり、物語の核心でもあります。

だからこそ、原作は単なる“読み物”ではなく、生きることへの静かな手引きなのです。

「正しさ」ではなく「誠実さ」を学ぶ物語

『君たちはどう生きるか』の原作が今も多くの人に読まれている理由。

それは、正解を示さずに、“どうありたいか”を問い続ける構成にあります。

現代の若者が抱える違和感や不安に、時代を超えて共鳴する力がこの本にはあるのです。

だからこそ、宮崎駿監督もまた、この作品に目を向け、“新しい問い”を映画として描こうとしたのだと、私は感じています。

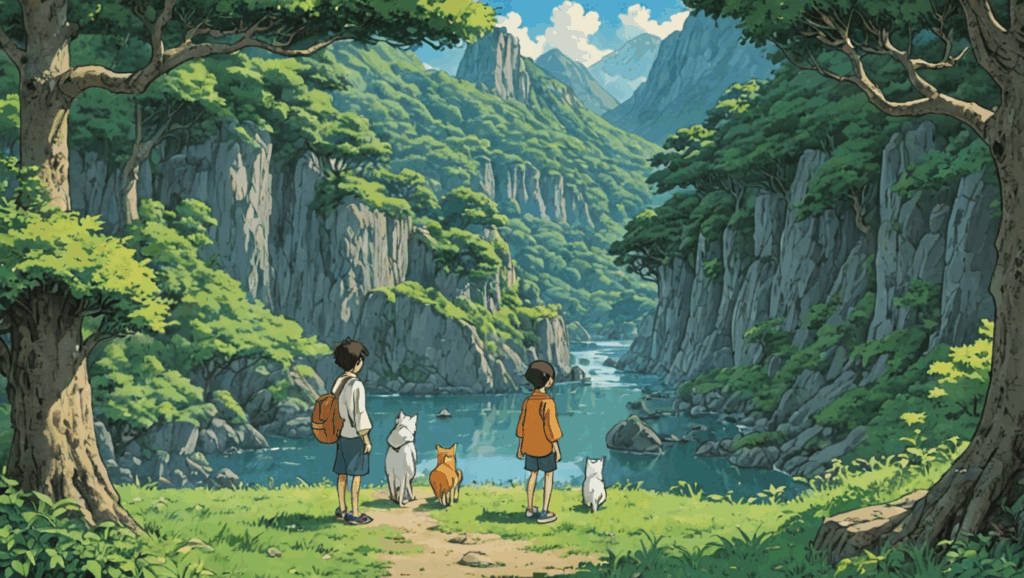

映画版の世界は、なぜ“ファンタジー”になったのか?

火の手が上がる中、少年は走る。

焼け落ちた病院。炎の中に見えた“母の幻影”。

その瞬間から、眞人の物語は“現実”を離れ、“もうひとつの世界”へと迷い込んでいく──。

映画は「原作の映像化」ではない?

まず押さえておきたいのは、宮崎駿による映画『君たちはどう生きるか』は、原作の“翻案”ですらないという点です。

原作の物語は一切登場せず、登場人物も名前も舞台も別物。

実際、作中で“君たちはどう生きるか”という本は、亡き母の遺品として登場するだけであり、物語そのものには組み込まれていません。

つまり、タイトルだけを“借りた”オリジナルストーリーなのです。

なぜ、あえて“ファンタジー”にしたのか?

原作が日常の中で「哲学する物語」だったのに対し、映画は異世界の冒険、まるで『千と千尋』や『ハウル』を思わせるような構造です。

その理由は、宮崎駿が原作の問いを“視覚的に再構築”しようとしたからだと考えられます。

例えば、眞人が迷い込む塔の世界は、秩序が崩壊した崩れかけの現実のメタファーです。

それはまさに、今の時代──災害、戦争、分断が蔓延する世界そのもの。

“問い”を象徴するキャラクターたち

異世界には、アオサギやペリカン、巨大インコたちが登場します。

これらの存在は、単なる奇妙な生き物ではなく、眞人の内面や人間社会の不条理を象徴しています。

アオサギは狡猾さ、ペリカンは飢餓、インコたちは暴力。

それらと向き合いながら眞人は、自分の“立ち位置”を見極めていくのです。

「現実からの逃避」ではなく「現実との対峙」

ファンタジーに見えるこの世界も、実は現実を濃縮した鏡です。

眞人は、母を失い、父にも寄り添えず、新たな義母と距離を置く──。

そんな孤独を乗り越えるために旅立った塔の中で、彼は“選ぶ”という行為を学びます。

この選択の重さこそが、映画が提示する「どう生きるか」への答えなのです。

“問いの受け渡し”としてのファンタジー

原作が“読者に問いを投げる”ものであったなら、映画は“問いそのものを擬人化・具象化”して見せる試みだったと言えます。

だからこそ、映画は現実的な言葉ではなく、ファンタジーという象徴言語を使ったのです。

それは視聴者にとってもまた、「自分ならどう生きるか」を視覚で問いかけられる体験となります。

ファンタジーは逃避ではなく、思考のための空間──そう語るように、この映画は組み上げられていたのです。

“石”は何を象徴していたのか?

少年は石を手にした。

それは世界の根幹であり、命のバトンであり、選択そのものだった。

そして彼は、それを「置いて帰る」ことを選んだ──。

映画に登場する“石”──塔を支える「世界の核」

映画『君たちはどう生きるか』の中で、“石”は異世界を維持する力の源として登場します。

眞人が訪れた塔の中心には、まるでパズルピースのように収まった「青く光る石」がありました。

大叔父はその石を「引き継いでくれ」と眞人に差し出します。

つまりこの石は、“支配者の権限”や“世界の創造主としての立場”を象徴していたのです。

石=「意思」の隠喩──選ぶことの責任

しかし眞人は、その石を受け取らず、元の世界に戻ることを決断します。

この行動は、“誰かの創った理想”に逃げ込まず、混沌とした現実の中で生きる覚悟を示しています。

石=意思=意志という言葉遊びのようにも取れるこの構造は、映画の哲学的な核ともいえるでしょう。

眞人が石を「手放す」ことで、彼は“自分の足で立つ”という選択をしたのです。

“継がない”という勇気──過去を超えるということ

大叔父は明確に「この世界を壊すな」と言います。

しかし眞人は、「これはあなたの世界だ」と返し、石をその場に戻すことを選びました。

これは、継承を拒否するという「新しい継承」の形です。

父の期待、母の死、義母との距離、戦争という歴史──そのすべてを抱えながらも、「自分自身の世界」を生きると決意したのです。

それは大人になるための“最初の石”だったのかもしれません。

なぜ“持ち帰らなかった”のか──物語に残された余白

エンディングで眞人は、あの石を持ち帰ることなく、塔を後にします。

この選択は、観客にとっても「君なら持ち帰ったか?」という問いを突きつけます。

だからこそ、映画のラストはどこか未完で、不完全で、だからこそ美しい。

「完成された物語」を拒むことで、“問い”が生き続ける──

それが、宮崎駿の選んだ“石の意味”だったのではないかと私は感じました。

叔父さんのノート vs 大叔父の塔──語られた“生き方”の違い

ふたりの“導き手”がいた。

ひとりは、ノートで静かに語りかける叔父さん。

もうひとりは、塔から命じる大叔父──君たちは、どちらの声に耳を傾けるだろうか?

“ノート”が語るのは、「問いを抱く力」

原作の『君たちはどう生きるか』において、叔父さんは直接的な指示や命令を一切しない人物です。

彼が選んだ手段は、ノートという媒体を通して、コペル君自身に思考の種をまくことでした。

「卑怯とは何か?」「人間とはどんな存在か?」という根源的なテーマを、対話でも説教でもなく、手紙のようにそっと渡す──。

それは、少年の中に“自立の火種”を灯す方法だったのです。

“塔”が語るのは、「世界を維持する力」

対して、映画に登場する大叔父は塔の主であり、世界の秩序そのものを担う存在です。

彼は眞人に対し、「世界を引き継げ」と迫ります。

そこにあるのは、問いではなく指名。自分が築いたものを守れという要求です。

つまり大叔父の思想は、選択肢のない“継承の強制”であり、ある意味で過去の価値観の押し付けとも取れます。

“支える”ことと、“変える”ことの違い

叔父さんが求めたのは「君自身が考えなさい」でした。

大叔父が求めたのは「私の世界を支えなさい」でした。

片や自己の問い。片や他者の意志。

この対比は、現代に生きる私たちにも“どう受け継ぎ、どう更新するか”という問いを突きつけます。

眞人が選んだのは「ノート」的生き方

映画の眞人は、結局大叔父の世界を継ぐことを拒否します。

それは、答えのある生き方ではなく、問い続ける生き方を選んだことを意味します。

叔父さんのノートに書かれていた思想──“自分の頭で考える”。

それは、塔を壊さずとも「塔の外で生きる」選択を、眞人に与えたのです。

時代が変わっても、問う力は失われない

ノートと塔は、過去と未来、受け身と能動、静かなる導きと絶対的支配の対比です。

私たちは今、そのどちらにも似た世界に生きているかもしれません。

「どう生きるか」を他人に委ねるのではなく、自分で考え、自分で選ぶ──。

その“問い”の火を、コペル君と眞人の物語は今も私たちに灯しているのです。

なぜ、あえて“原作を裏切る”必要があったのか?

コペル君はいない。ノートもない。舞台も時代もすべてが違う。

なのに、タイトルは“君たちはどう生きるか”。

この大胆な“裏切り”には、宮崎駿の深い意図が隠されていた──。

原作を「再現」せず、「再構築」した理由

多くの人が映画を観て戸惑いました。

「コペル君が出てこない」「ノートのやりとりは?」といった疑問の声があがったのは当然です。

しかし、宮崎駿は“映像”というメディアを用い、あえて原作の文脈を壊しました。

そこには、原作の「死後の生」を与えるという創作哲学がありました。

ベンヤミンの“翻訳論”──壊すことで生まれる新たな命

ドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミンは、翻訳とは原作を毀損する暴力であると述べました。

だが、その暴力によってこそ、原作は「新たな命」を持つ。

宮崎駿の行為は、まさにこの思想に呼応しています。

翻訳とは、原作が失われたあとでも、その魂を別のかたちで蘇らせる行為である。

この解釈を前提にすると、原作の“本質”だけを抽出し、形式を変えることで現代に通じる問いを再提示したことが見えてきます。

“問い”の継承者としての宮崎駿

原作が問うたのは、「君たちはどう生きるか?」という普遍的な命題でした。

それを80年後の現代に届けるには、ただの朗読や再現では力が足りない。

むしろ、全く新しい世界観を提示することで、観客に“自分なりの答え”を考えさせる必要があったのです。

だからこそ、眞人が選ぶ物語、ファンタジーの世界、そして“石”が登場したのです。

タイトルに託された“もう一つの問い”

『君たちはどう生きるか』というタイトルは、物語の内容ではなく、“問いそのもの”をタイトルにしていると言えます。

それは、観客一人ひとりへの投げかけであり、この映画を観終わった瞬間から始まる物語なのです。

タイトルが同じでも、物語は違う。

だが、問いは同じ──それこそが“継承”の本質なのではないでしょうか。

裏切りではなく、変奏という敬意

私は思います。

宮崎駿は、原作を愛し、尊敬したからこそ“裏切る”ことを選んだのだと。

それは、模倣ではなく“応答”。受け身ではなく“共鳴”。

「自分ならこの問いにこう答える」という、監督からのメッセージだったのでしょう。

Q:なぜ“石”を持ち帰らなかったのか?

手の中に、世界があった。

眞人はそれを握りしめ、そしてそっと、もとの場所に戻した。

なぜ彼は“石”を持ち帰らなかったのか──その答えは、決してひとつではない。

世界を“完成させない”という決断

塔の奥深くにあった“世界の石”。

それは、秩序を司る核であり、受け取った者がこの世界を継ぐ象徴でもありました。

だが、眞人はそれを持ち帰らないという選択をします。

これは「支配しない」という意思表示であり、「他者の世界を継がない」という自立の宣言でもあります。

完成された世界を受け取ること=未来を限定すること──その重みを、彼は直感的に理解したのではないでしょうか。

“石”は問いのメタファーだった

宮崎駿が提示したこの石は、実は「答え」ではなく「問い」の象徴でした。

持ち帰ることは、決断を固定し、世界を固定し、自分を型にはめることに繋がります。

しかし眞人は、あえてその“完成”を拒む。

問いを抱えたまま、現実の世界に戻るという選択をしたのです。

自分の人生に、他人の正解はいらない

大叔父の世界は魅力的でした。整っていて、美しく、安定していた。

でもそれは、誰かが創った「正解の世界」だったのです。

眞人は、自分自身の「不確かで未完成な世界」を選びました。

“正しさ”よりも“誠実さ”を選ぶ──

それは、原作のコペル君がノートを通して辿り着いた倫理観とも通じる、生き方の哲学なのです。

観客へのバトン──“問い”を持ち帰るのは、あなた

だからこそ、眞人が石を置いてきたあと、映画は静かに幕を閉じます。

その余白こそが、観客に「考える」余地を与えているのです。

“石”を持ち帰らなかったのは、代わりに“問い”を私たちに渡すため──

それが、この映画のもっとも静かで、もっとも力強いメッセージだと、私は感じました。

君たちはどう読んだ?──問いを抱えたまま、生きるということ

映画が終わっても、物語は終わらない。

原作を読み終えても、答えは書かれていない。

だからこそ、これは“君たち”の物語なのだ。

問いは、物語を超えて生き続ける

『君たちはどう生きるか』という作品は、読むたびに形を変えます。

子どものころに読むのと、大人になってから読むのとでは、感じるものがまるで違う。

映画もまた同じです。

眞人が見た世界、手にした石、下した決断──それらは観客ひとりひとりの心に問いを残します。

“答えのない物語”に向き合う勇気

映画も原作も、私たちに明確な答えを与えてくれません。

「どう生きればいいのか?」ではなく、「君はどう生きたいのか?」と問うのです。

だから私たちは考える。

迷いながら、不器用に、時には間違えながらも──自分なりの“石”を抱えて生きていく。

眞人とコペル君が残した“火種”

塔を後にした眞人の背中と、ノートを胸に抱えるコペル君の瞳。

ふたりの少年がくれたのは、問いを抱えることの尊さです。

世界がどうあれ、自分の内側に「どう生きるか」を問う声がある限り、私たちは歩ける。

“問いのある人生”こそが、誠実に生きるということ──

それが、この物語が私たちに残した一番大きな贈り物かもしれません。

君はどう、生きるか?

今この瞬間にも、どこかで誰かがこの物語を開き、また一人、問いを抱え始めている。

君たちは、どう読んだ? 何を感じた?

そして──

君たちは、どう生きるか?

▶合わせて読みたい

『君たちはどう生きるか』評価が真っ二つの理由とは?解釈・評判・海外反応まで徹底解説!

『君たちはどう生きるか』が『トトロ』を超えた日──金ローが札束を生むジブリ“再放送最強”の真実とは?

この記事のまとめ

- 原作『君たちはどう生きるか』の核心

- 映画に登場する眞人と原作のコペル君の対比

- “石”に込められた選択と意志の象徴

- ファンタジー化された世界の背景と意味

- ノートと塔、ふたつの導き手の思想の違い

- 原作を「裏切った」宮崎駿の創作意図

- 石を“持ち帰らない”という決断の哲学

- 問いを抱えたまま生きるというメッセージ

コメント